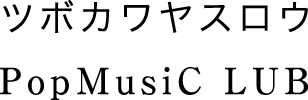

レディオヘッド「KID A」のリリース20周年を迎えての記事。いちレディへ・ファンとして、興味深く読みました。

前のが「OKコンピューター」で、このアルバムが、ノイズ・ギター、エレクトロ、ブレイクビーツ、等々を一緒くたに「ロック鍋」にぶち込んで煮込んだようなアルバムだったので、次なる一歩を、ファンならずとも注目していた訳です。

↑というようなことは、いろんなところでいろんな考察がされ尽くされているアルバムなので、ここではごく私的なことを思い出して書いてみます。

先ずこのアルバム、リリース当時の「ロッキング・オン」でのインタビュー記事でトム・ヨークさんは「ロックはゴミ音楽だ」的な発言をされていて、それがたしか表紙にも大きく書かれていました。

その表紙のトム・ヨークさん、たしか頭ツンツンで痩せてて、眼は鋭くて、いかにもロッカーっぽい出で立ちだったような (笑)。それに大体昔から、こういう発言をする人が一番ロックっぽいんですよね。ジョン・ライドンとか (笑)。

あと、「スヌーザー」でタナソウさんの目一杯力の入った原稿が載ってましたが、内容は残念ながら憶えていません。(難解な文章で、ちゃんと咀嚼出来なかったので憶えていないのではないかと)

私自身、このアルバムの音にはすぐに馴染みました。(なかなか馴染めなかったのは「OKコンピューター」の方)

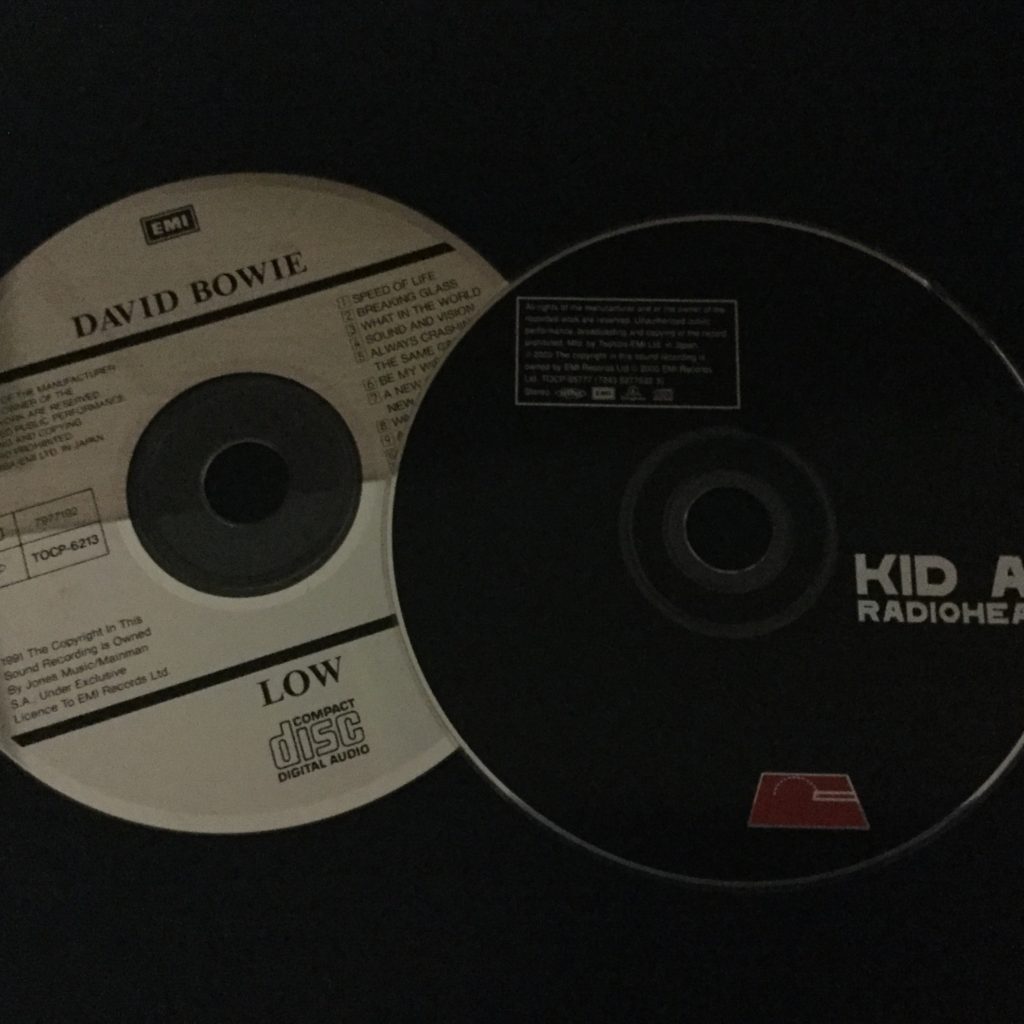

「KID A」から一年も経たないインターバルで「アムニージアック」がリリースされた時。私と同年代もしくはそれ以上で、パンク/ニュー・ウェイヴ時代からイギリスのロックをずっと聴いてきた人なら、「これって、ボウイの『ロウ』『ヒーローズ』(共に’77年) の流れでは」と感じた筈です。

私がイギリスのロックを特に意識して聴き始めたのは、高校生の頃のゲイリー・ニューマン、ヒューマン・リーグ、PIL等々、ニュー・ウェイヴ全盛の頃です。

それらを聴いてから、その数年前にリリースされていた「ロウ」「ヒーローズ」(当時廉価盤が出たので、その機会に購入) を後聴きして「みんなボウイになりたかったんだ」と思ったものです。サウンドもですが、声の出し方やファッションまで、皆んな影響受けてました。

「KID A」以降のロック・シーン、実はちゃんと聴いていないので何とも言えませんが、もしかしたら、当時のロック・バンドは皆んなレディオヘッドのような音楽を目指してたのかな?いろんな記事を読んで、ちょっと思いました。

そうだったら面白いなあと。ちなみに私はこの頃、「KID A」経由でエレクトロニカにハマって、マイナーな音響モノばかり聴いていました。メジャーなのでよく聴くのはヒップホップやR&B。なので残念ながら、この頃のロック・シーンはよく憶えていません。

それで当時エレクトロニカを聴いててあらためて思ったのは、「やっぱり『KID A』は、エレクトロニカでなくて、ロックだなあ」ということです。

「ロウ」も、一聴して「KID A」以上にロックっぽくなく、特にLPレコードでいうとB面がエレクトロニカの元祖のような、シンセサイザーのみの音響モノの楽曲なのですが、同時期の音響モノにはない「冷たく鋭利な熱さ」を感じます。「KID A」からも、同様の、冷たい熱気を感じます。ギターが鳴ってなくても、ロックっぽい。そんなところが、「KID A」の音にすぐに馴染んだ所為ではないかと今思います。

ところで、冒頭の記事のタイトルに「絶望を描いた問題作」と書かれていたり、「ロウ」もそうですが、リリース時から、何かと暗い音楽に語られがちな両作です。

でも私には全然、そのような暗い音楽には聴こえません。

世の一部のロック・リスナーの感性が、とっくに新しい時代に入っていたにもかかわらず、鳴らされている音楽は旧いまま。そんな時に「今のこの時代に、僕らが鳴らすのは、君たちが耳を傾けるべき音は、こんな音なんだよ」と、まるで道案内人のように、新しい音世界を掬って提示したのが、「KID A」であり「ロウ」です。

誰もが歩けないと信じていた荒地を、彼らが一歩踏み出したから、そこが道になって、そこに新しい世界が顕れた。私にとってこの2作はそんな感じです。

ツラツラと思い出話を書いてきましたが、今のシーンに、こういう「ロックの未来」的な音楽って、鳴っているんだろうか・鳴らされるんだろうか?と、ふと思いました。

でもホントに新しい音楽 ーー ビートルズもボウイも、パンクも、そしてレディオヘッド「KID A」も、そんな時代の閉塞感の中から生まれています。

ロックに関しては既に現役ではない私ですが、この先どうなっていくのかは、自身がくたばるまで見続けたいと思っています。